아랄 해(Aral Sea, 카자흐어: Арал Теңізі, Aral Tengizi, 우즈베크어: Orol dengizi, 러시아어: Аральскοе мοре)는 카스피 해의 동쪽에 위치한 중앙아시아의 염호다. 카자흐스탄 남부와 우즈베키스탄 북부 사이에 있다.

개요

한때 표면적 68,000km2으로 세계 4위의 호수였으며 평균 수심은 16m, 최대 수심은 69m로 면적에 비해서는 얕은 편이었으나 1,100km3로 상당한 물을 가지고 있었나. 그러나 강물의 유입이 해마다 줄어들면서 면적이 급격하게 감소하고 3개의 호수로 갈라졌다. 북아랄해는 카자흐스탄의 영내에 완전히 들어가있고 남아랄해는 카자흐스탄과 우즈베키스탄에 걸쳐있다.

유입되는 주요 하천으로는 남쪽의 아무 다리야 강과 북쪽의 시르 다리야 강이[1] 있으며 그외에는 지하수를 통해서 유입된다. 아랄해가 온전하던 시절에도 그 크기에 비해서 생물의 종류는 적은 편이었으나 3종류의 철갑상어, 아랄 송어를 포함한 18종의 고유 어종과 180여종의 생물이 있었다. 그러나 호수의 축소로 인한 환경 변화로 인하여 수가 크게 감소하였고 일부는 멸종한 것으로 추정된다.[2]

담수량의 감소

1960년대 소련은 우즈베키스탄의 면화 생산량을 증가시키기 위해서 아무다리야 강과 시르다리야 강에 댐을 건설하고 대규모 관계수로를 건설하였다. 이중 하나가 길이가 1,400km에 달하는 카라쿰 운하인데 이 운하가 이름 그대로 카라쿰 사막을 가로지른다. 당연히 이 수로를 흐르는 물의 상당수가 그대로 증발해서 전체 물의 절반 이상이 제대로 사용되지도 못하고 유실되었고 이 수로에 물을 공급하는 아무다리아아 강의 수량도 감소하였다. 여기에 사르다리아강에도 대 페르가나 운하가 건설되었는데 이 또한 물이 심각하게 낭비되어 사르다리아 강의 수량 또한 감소하였다. 그렇지 않아도 건조해서 증발량이 많은 지역인데 주요 물 공급원에서 들어오는 물의 양이 감소하니 수면이 하강하는 것은 당연한 일이었다.

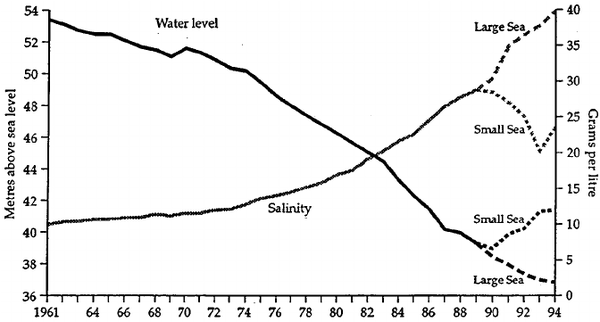

그 결과 1960년대에는 매년 20cm씩 수면이 저하되었고 1970년대에 들어서는 연간 60cm, 80년대에는 90cm으로 그 감소폭이 더 빨라졌다. 1987년에는 호수가 북아랄해와 남아랄해로 두동강이 났고 1960년에 68,000km2에 달했던 호수의 표면적은 1998년에는 28,687km2으로 감소하였다. 소련의 붕괴 이후로도 우즈베키스탄의 주요 산업이 면화였기에 상황은 전혀 개선되지 않았고 2003년에는 남아랄해는 또 두동강이 나서 동쪽과 서쪽으로 갈라졌다. 이후로도 상황은 계속 악화되어 비교적 수심이 얕은 남아랄해의 동쪽이 거의 말라붙기까지 했다.

호수로 유입되는 물이 감소하여 호수의 물이 감소하자 1960년에는 1% 수준이던 염도가 상승하여 1990년대에는 3% 수준으로 증가하였고 2007년에는 16%까지 증가하였다. 그 결과 이 지역에 서식하던 철갑상어와 아랄 송어 등 18종의 토착 어종이 사라졌다. 그나마 북아랄해의 상황이 호전되면서 일부 종은 북아랄해에서 명맥은 유지하고 있지만 남아랄해에서는 찾을 수 없다.[2] 말라버린 호수 바닥은 본래 함수호였던 만큼 소금사막이 되었고 이 염분과 살충제 잔류물이 바람을 타고 300km 까지 확산되어 일대를 황폐화시키고 주민들 또한 물부족과 각종 질병에 시달리게 되었다.

호수가 사라지면서 일교차가 커지고 비도 더 적게 내리면서 농사에도 악영향을 주었다. 본래 아랄해 일대를 개발한 것이 농사를 짓기 위해서였다는 것을 생각하면 완전히 실패한 셈. 거기다 무기 실험·산업화·화학비료의 영향으로 아랄 해는 심각하게 오염되어 있다.

복원을 위한 노력

아랄해의 이러한 변화로 인한 악영향을 체감한 주변국들[5]은 이를 복구하기 위해서 1994년에 아랄해 수역 계획(Aral Sea Basin Programme, ASBP)를 채택하였다. 이 계획의 목적은 아랄해를 복원하여 1960년 수준으로 복원하는 것. 초창기에는 우선 사람들에게 아랄해 복원의 필요성을 알리는 한편 주변 국가들의 합의, 아랄해 주변 토지 상황 개선등에 촛점이 맞춰졌고 어느정도 성과도 있었지만 기대에는 못미치는 성과를 거뒀다. 1997년에 다음 단계의 계획이 시행되는데 관개시설 개선 등을 통하여 아랄해로 유입되는 물의 양을 늘리는 한편 우선 북아랄해부터 복원하는 계획이었다. 이를 위해서 우선 북아랄해와 남아랄해 사이의 베르그 해협에 댐을 건설하여 북아랄해로 유입된 물이 남아랄해로 유출되는 것을 막는 것이었고 콰라칼 댐(Dike Kokaral)이 2005년에 완공되었으며 시르 다리아강 상류에 위치한 키르키스탄은 댐을 개방하여 북아랄해에 충분한 물이 공급되도록 협조하였다. 그 결과 아랄해의 수위가 조금씩 증가하였고 염도도 감소하여 생태계도 서서히 복구되고 있다. 반면에 남아랄해는 여전히 상황이 좋지 않으며 우즈베키스탄은 여전히 면화농사를 축소할 생각이 없기에 아랄해로 유입되는 물을 늘리지 않고 있으며 말라붙은 아랄해의 바닥에서 석유를 뽑아내는 것도 시도하고 있다.

기타

- 러시아 제국 시절에는 러시아 해군이 배치되기도 했었다.

- 카스피해와 달리 아랄해는 완전히 고립되어 있기 때문에 바깥 바다의 배가 자력으로 아랄해로 출입할 수 없다. 물론 다 말라가는 호수에 들어가서 뭘 하겠냐마는...

같이 보기

참고

각주

- ↑ 각각 아무강과 시르강을 의미하는 페르시아어에서 온 것이다.

- ↑ 2.0 2.1 2.2 Aral Sea: Water level, salinity and long-term changes in biological communities of an endangered ecosystem-past, present and communities of an endangered ecosystem-past, present and future future

- ↑ Aladin, Nikolai & Filippov, Andrew & Plotnikov, Igor & Orlova, M.I. & Williams, W.D.. (1998). Changes in the structure and function of biological communities in the Aral Sea, with particular reference to the northern part (Small Aral Sea), 1985--1994: A review. International Journal of Salt Lake Research. 7. 301-343. 10.1023/A:1009009924839.

- ↑ Cretaux, Jean-François, René Letolle, and Muriel Bergé-Nguyen. "History of Aral Sea level variability and current scientific debates." Global and Planetary Change 110 (2013): 99-113.

- ↑ 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄