개요[편집 | 원본 편집]

승려가 장삼 위, 왼쪽 어깨에서 오른쪽 겨드랑이 밑으로 걸쳐 입는 법의(法衣). 원래는 인도의 승려나 비구니들이 자신의 몸을 감는 옷에서 유래했다. 그냥 펼쳐 놓으면 그냥 평범한 직사각형이지만 입는 방법이 대단히 복잡하고 입은걸 보면 묘한 간지(...)가 느껴진다. 산스크리트어의 'Kasaya'[1]의 음역어이다.

국가별 가사[편집 | 원본 편집]

인도의 원조 가사[편집 | 원본 편집]

추가바람.

한국의 가사[편집 | 원본 편집]

형태[편집 | 원본 편집]

맺음단추로 되어있는 형태.

고름을 매게 되어있는 형태. 참고로 이 사진은 바깥쪽 면이 앞으로 왔으며, 아래쪽 설명의 기준으로 좌우가 바뀌어 있다.

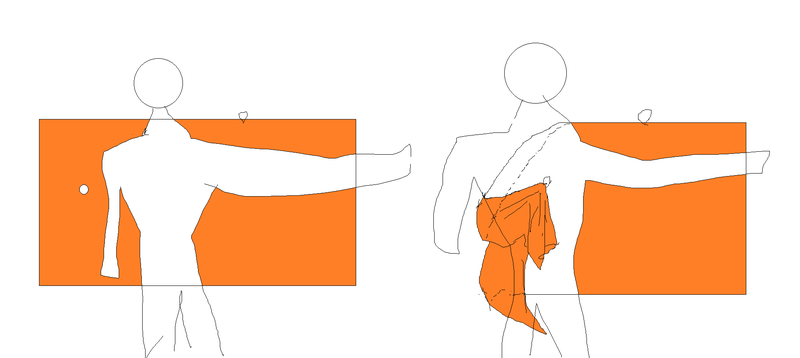

한국의 가사는 독특하게 단추나 고름으로 고정시켜야 하는 형태를 갖고 있다. 그 형태는 안쪽 면을 앞쪽으로 오도록 했을 때거대한 붉은색 직사각형 천에 한 모서리의 왼쪽의 끝부분보다 어느 정도 여유를 두고 떨어진 곳에 끈이나 모서리에 맺음단추나 고름이 달려있고, 이 천의 모서리 부분에서 어느 정도[2] 아랫부분에(안쪽 면) 중앙에서 살짝 왼쪽으로 치우친 방향으로 단추고리나 나머지 고름이 달려있다.

입는 방법[편집 | 원본 편집]

방향은 입는 사람을 기준으로 한다.

왼쪽 부분을 어깨에 걸고 오른쪽 부분을 겨드랑이 아래 허리에 두른다.[3]

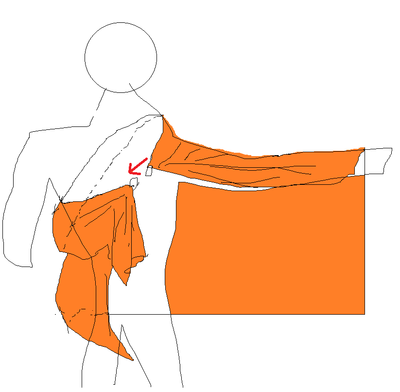

왼쪽 부분의 고름(혹은 단추)과 오른쪽 부분의 고름(혹은 고리)를 매듭을 짓는다. 이때 오른쪽 부분의 남는 천은 그냥 접어 내려뜨린다.어차피 양쪽 높이가 안맞기 때문에 겨드랑이 부분의 남는 천을 접어야 쌤쌤이 된다.

호국승군무예의 고수인 故 청산스님의 가사. 입으면 대략 이런 모습이 된다. 다만 이건 왼쪽 소매를 장삼에 꿰메어 붙여놓았다.

일본의 가사[편집 | 원본 편집]

추가바람.

중국의 가사[편집 | 원본 편집]

추가바람.

스리랑카의 가사[편집 | 원본 편집]

추가바람.

태국의 가사[편집 | 원본 편집]

추가바람.

미얀마의 가사[편집 | 원본 편집]

추가바람.