편집 요약 없음 |

잔글 (연도별 사망 제거 봇) |

||

| (사용자 14명의 중간 판 31개는 보이지 않습니다) | |||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style=margin:auto; | ||

! colspan=" | ! colspan="5" style= | '''역대 [[응우옌 왕조]] 황제''' | ||

|- | |- | ||

| rowspan="2" style= | '''1대 세조 | | rowspan="2" style= | 월남 건국 | ||

| rowspan="2" | ← | |||

| rowspan="2" style= | '''1대 세조 가륭제 완복영''' | |||

| rowspan="2" | → | | rowspan="2" | → | ||

| rowspan=" | | rowspan="2" style= | 2대 성조 [[명명제]] 완복교 | ||

|- | |- | ||

|} | |} | ||

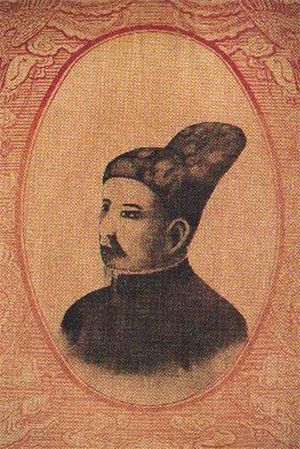

[[파일:완복영.jpg|섬네일]] | |||

'''응우옌푹아인'''(Nguyễn Phúc Ánh, 阮福暎, 1762년 2월 8일 ~ 1820년 2월 3일)은 [[응우옌 왕조]]의 초대 황제(재위: 1802년 6월 1일 ~ 1820년 2월 3일)이다. 묘호는 테또(Thế Tổ, 世祖)이며, 연호는 지어롱(Gia Long, 嘉隆). 응우옌 왕조는 일세일원제(一世一元制)를 채택하였으므로 통상 지어롱 제(嘉隆帝)라고 부른다.<ref>베트남어 표기는 국립국어원의 베트남어의 한글 표기법에 의해 작성됨. [https://www.korean.go.kr/front/page/pageView.do?page_id=P000120&mn_id=97]</ref> | |||

== 생애 == | |||

베트남 남부를 통치하던 응우옌씨 정권 제8대 왕 세종 응우옌푹코앗(Nguyễn Phúc Khoát, 阮福濶)의 손자이자, 왕자 응우옌푹루언(Nguyễn Phúc Luân, 阮福㫻)의 아들로 후에(Huế)에서 태어났다. 아버지 응우옌푹루언은 권력다툼에서 밀려나 1765년 옥중에서 사망하였다. 아주 어릴 적에 아버지를 여의었으나, 1777년 떠이썬(西山, Tây Sơn)의 난으로 응우옌씨 정권이 멸망하고 수장이었던 사촌 형제들이 처형당하자 15세의 나이로 가문의 수장이 됐다. 하지만 이미 가문이 축출되고 일가 친척들 대다수가 몰살당해 응우옌푹아인은 짜끄리 왕조가 다스리던 시암 왕국으로 도주한다. | |||

응우옌푹아인은 시암 왕국에서 [[프랑스]]의 선교사 피에르 피뇨 드 베엔(Pierre Pigneau de Behaine, 1741 ~ 1799)과 만나 친분을 쌓았다. 이 친분을 계기로 그는 프랑스의 원조를 얻는 대신 영토할양 및 베트남 일대 상업권 독점이라는 파격적인 특혜를 약속하였다. 그리하여 1789년 시암 왕국과 프랑스를 비롯한 대규모 외국인 용병부대와 현지 소수민족들을 비롯한 남부 베트남인 군단을 이끌고 떠이썬 왕조와 대규모 전쟁을 별였다. 그리고 떠이썬 왕조의 분열을 틈타 연거푸 승리하며 1802년 마침내 베트남 전역을 통일한다. 그리고 수도를 후에에 정하고 새롭게 응우옌 왕조를 개창하고 황제의 자리에 올랐다. | |||

황제로 즉위한 후, 떠이썬 왕조의 일족을 잡아들여 피의 숙청을 벌이고, 국호를 다이비엣(Đại Việt, 大越)에서 비엣남(Việt Nam, 越南)으로 바꿨다. 고전적인 [[유교]]와 관료 제도를 복원하고, 자딘(Gia Định, 현재의 [[호치민시]])과 탕롱(Thăng Long, 현재의 [[하노이]])을 잇는 도로를 건설했다. 또한 [[청나라]] 제도를 본따 가륭율례(嘉隆律例)를 편찬했다. 지어롱 제는 건국의 공적을 인정하여 프랑스 사람을 우대하고 있었지만, 통상 요구에 대해서는 일관되게 거부하는 입장을 취하여, 프랑스의 태도를 보고 경계하기 시작하여 쌍방의 관계는 악화되었다.<ref>《근대중국:개혁과 혁명-중화제국 마지막 왕조의 몰락(上)》, 신승하 저. 대명출판사. pp. 335~337 위키백과의 서술을 재인용.</ref> | |||

{{각주}} | |||

[[분류:베트남의 군주]] | |||

2023년 8월 26일 (토) 11:13 기준 최신판

| 역대 응우옌 왕조 황제 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 월남 건국 | ← | 1대 세조 가륭제 완복영 | → | 2대 성조 명명제 완복교 |

응우옌푹아인(Nguyễn Phúc Ánh, 阮福暎, 1762년 2월 8일 ~ 1820년 2월 3일)은 응우옌 왕조의 초대 황제(재위: 1802년 6월 1일 ~ 1820년 2월 3일)이다. 묘호는 테또(Thế Tổ, 世祖)이며, 연호는 지어롱(Gia Long, 嘉隆). 응우옌 왕조는 일세일원제(一世一元制)를 채택하였으므로 통상 지어롱 제(嘉隆帝)라고 부른다.[1]

생애[편집 | 원본 편집]

베트남 남부를 통치하던 응우옌씨 정권 제8대 왕 세종 응우옌푹코앗(Nguyễn Phúc Khoát, 阮福濶)의 손자이자, 왕자 응우옌푹루언(Nguyễn Phúc Luân, 阮福㫻)의 아들로 후에(Huế)에서 태어났다. 아버지 응우옌푹루언은 권력다툼에서 밀려나 1765년 옥중에서 사망하였다. 아주 어릴 적에 아버지를 여의었으나, 1777년 떠이썬(西山, Tây Sơn)의 난으로 응우옌씨 정권이 멸망하고 수장이었던 사촌 형제들이 처형당하자 15세의 나이로 가문의 수장이 됐다. 하지만 이미 가문이 축출되고 일가 친척들 대다수가 몰살당해 응우옌푹아인은 짜끄리 왕조가 다스리던 시암 왕국으로 도주한다.

응우옌푹아인은 시암 왕국에서 프랑스의 선교사 피에르 피뇨 드 베엔(Pierre Pigneau de Behaine, 1741 ~ 1799)과 만나 친분을 쌓았다. 이 친분을 계기로 그는 프랑스의 원조를 얻는 대신 영토할양 및 베트남 일대 상업권 독점이라는 파격적인 특혜를 약속하였다. 그리하여 1789년 시암 왕국과 프랑스를 비롯한 대규모 외국인 용병부대와 현지 소수민족들을 비롯한 남부 베트남인 군단을 이끌고 떠이썬 왕조와 대규모 전쟁을 별였다. 그리고 떠이썬 왕조의 분열을 틈타 연거푸 승리하며 1802년 마침내 베트남 전역을 통일한다. 그리고 수도를 후에에 정하고 새롭게 응우옌 왕조를 개창하고 황제의 자리에 올랐다.

황제로 즉위한 후, 떠이썬 왕조의 일족을 잡아들여 피의 숙청을 벌이고, 국호를 다이비엣(Đại Việt, 大越)에서 비엣남(Việt Nam, 越南)으로 바꿨다. 고전적인 유교와 관료 제도를 복원하고, 자딘(Gia Định, 현재의 호치민시)과 탕롱(Thăng Long, 현재의 하노이)을 잇는 도로를 건설했다. 또한 청나라 제도를 본따 가륭율례(嘉隆律例)를 편찬했다. 지어롱 제는 건국의 공적을 인정하여 프랑스 사람을 우대하고 있었지만, 통상 요구에 대해서는 일관되게 거부하는 입장을 취하여, 프랑스의 태도를 보고 경계하기 시작하여 쌍방의 관계는 악화되었다.[2]